毎年恒例の美合学区 社教委員会 体育委員会主催の「チャレンジウォーク」に まさにチャレンジしました 今回のルートは 朝5時15分美合小学校集合(バスにて移動)~静岡県三ケ日出発~本坂峠~豊川稲荷~赤塚山公園~旧東海道~本宿~美合小学校の約50kmです この日はスタートからずっと向かい風が強く 帽子が何度もとばされそうになりました この風がボディブローのように効いてきて 普段の数倍の体力を消耗しました また30km地点で右足小指にマメができて それをかばって今度は左足に負担がかかり左膝に違和感発生 そして少しずつペースダウン・・・ とっても とっても辛くて厳しいチャレンジウォークになりました チャレンジされた皆さん 運営の体育委員長 各地区体育委員幹事の皆さんお疲れ様でした 昨年もお願いしましたが次回はおてやわらかに・・・

所属する福祉病院委員会が開会されました。私もいろいろと質問しましたが、その中から戸籍住民基本台帳については、閲覧受付件数は公用閲覧を除いて、平成16年度142件 閲覧対象人数83662人、平成17年度2月末現在90件 閲覧対象人数25340人。減少した要因は、平成17年度からは世帯構成が容易に把握できないような閲覧台帳に変更し、受付時にも、申請目的内容のわかる資料、法人登記簿やプライバシーポリシーの提出による事前審査等を実施し不正閲覧の防止に努めた結果で、事務取扱方法を変更したためとの事。本市では過去において、閲覧制度を悪用したと思われる事例は発生していないと認識。住基カードの交付枚数は2月末現在で1086枚で、申請される住民のうち60歳以上が約40%を占めており、その多くが身分証明書としての利用を目的としていると思われる。また、発行枚数は徐々に増えているというものの、まだ住民全体への保有者割合は0.3%と低く、市民全体へ浸透しているとは言いがたい状況にあるとの事でした。

3月議会が開会しました 今回の議案は 新年度当初予算案をはじめ 岡崎市国民保護協議会条例の制定案 岡崎市生活環境保全条例の制定案などです 本市は新年度予算案を「人・水・緑が輝く新市創生予算」と位置付け 一般会計は1056億8000万円(前年度当初比12%増)の過去最高額になりました 歳入は市民税が個人(個人所得の伸びや定率減税縮小) 法人(景気回復による企業収益改善)ともに伸びる見込みで財政不足は市債増加と財政調整基金を充てます 歳出は市役所東庁舎建設 図書館を含む康生地区整備 「純情きらり」関連の観光施設整備 「水とみどりの森の駅」拠点整備 などがあります

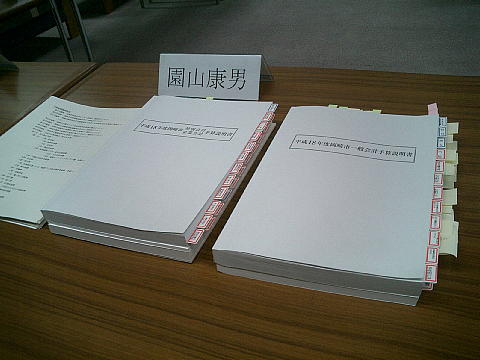

岡崎市教育委員会 藤井孝弘教育長から「岡崎市・額田町合併 新岡崎市の教育の展望」について説明を聞きました。 今、次の教育改革の目的は「信頼される学校づくり」と「生きる力の育成」であり、その中心は「開かれた学校 特色ある学校づくり」と「確かな学力 豊かな心」の育成です。本市は「心豊かにたくましく生きる力を育む」を目標に、学校・家庭・地域の絆を深め、子育てのネットワーク化を図り、子どもの「主体性の育成」と「個性尊重」の教育の進展を目指すとの事です。 また、昨今、子どもが言うことを聞かないという言葉を耳にするが、それは、子どもが変わっただけではなく、教師に「教育力」が欠けている場合もあるとの事です。「教育力」とは「指導の力」「人格の力」「管理の力」の総合力であり、これらは生まれつき備わったものでなく、教育という仕事をしながら学び、意識して身につけ、磨き上げていく思想であり、技術なのだそうです。(「指導の力」とは子どもが進んでやろうという気持ちにさせる力 「人格の力」とは子どもに好かれ、信頼され、尊敬される力 「管理の力」とは子どもの生命を守る強い力) 資料もたくさんいただきました。「岡崎スタンダード」により、今まで以上にきめ細かな指導、確かな学力の育成に期待してます。

西宮市:環境学習事業の推進 笠岡市:認知症介護研修センター 尾道市:市立土堂小学校 以上について調査研究しました 百ます計算 音読指導でおなじみの土堂小学校 陰山英男校長は「学力向上の実践(やれる家庭しか入学させない)は脳に元気をあたえること」 そのために「家庭」ですることは ・早寝 早起 朝御飯 ・テレビを1日1時間(ながくても2時間) ・親子団欒(特に食事を一緒に) 家庭のルールを家族が断固たる決意で激的に変える事だそうです また 悪いのは学校か家庭かで対立するよりも おたがいがしっかりと話し合い 協力することが必要との事でした

中京大学体育会剣道部 創部50周年 記念講演・式典・祝賀会が開催され出席しました 記念講演の小川英次中京大学学長「物づくり日本の将来像」(およそ人間が元気に毎日過ごすには、つねに感謝の気持ちを忘れず、周りの人に親切、健康に留意し、ストレス、身辺の困難に対処できる能力を養成する。友人と家族とともに過ごす時間を大切にする。寛容さを自らに育てる。美しいもの、楽しいことに関心を持つ、記憶する、思い出すのが良いとする。また、知育・徳育・体育が大切。) 湯浅景元中京大学教授「一流選手の身体の操作法」(各分野の一流選手を詳細にデータ分析し理論的に説明)はとてもわかりやすく面白い講演でした:写真は湯浅教授です

本市では今年3月にAEDを小中学校などの公共施設に設置します。 それに先立ち、市議会議員にも救命率の向上を図るため、講習会が開催されました(参加は任意)。 内容はビデオデモンストレーションから実習の繰り返しで、意識確認→呼吸の確認(見て 聞いて 感じて)→人工呼吸→循環サインの確認(呼吸 咳 体動)→心肺蘇生(心臓マッサージ)→AED(電源オン 自動音声ガイドにしたがってパッド装着 ショック)→その後の対応→筆記試験→実技試験と とても充実した内容でした。蘇生のチャンスは1分間に10%失われ、早期の除細動が唯一の治療です。また、経験しておくことで、実際の場面でも慌てないと思います。 追伸:その夜、講習を思い出しながら人工呼吸をしAEDを実践している夢をみました・・・

平成18年度観光事業予定 岡崎市観光基本計画(案)について話し合いました。 18年度行催事・イベントのスケジュールは3月5日2006プリンセスおかざき選考会、4月9日家康行列(3月19日参加者公開選考会 3月26日参加者リハーサル)、6月上旬バスによる観光文化百選めぐり、8月4・5日観光夏祭り(7月9日花火大会さ敷一般売り抽選会)、11月4・5日秋の市民まつり、11月中旬歩く観光文化百選めぐりなどを予定しています。 プリンセスおかざきは基準を35歳以下、既婚者もオーケーにして昨年は57人の応募で倍率28.5%とアップしました。また、家康行列の家康役はこれまで市民から一般公募していましたが、今年は市政90周年記念事業として時代劇俳優を起用するとの事です。予算やスケジュールの問題で俳優さんの決定は難しいと思いますが、集客の意味でも家康役にふさわしい人を期待しています。 追伸: 2月1日に「家康役に松方弘樹さん起用」と記者発表がありました。